人類學家(Anthropologist)分久應合

人類學家(Anthropologist)分久應合

知識通訊評論第101期

原本希望瞭解人類變化的人類學,因其中分支學門發展而逐漸分道揚鑣至難以對話,彼此之間是對立和辯詰,現在是捐棄本位成見,進行跨領域合作的時候了。

《紐約時報》在二○一○年十二月報導,「科學」這個名詞已從美國人類學協會(AAA)一個新長期計劃中被刪除。該協會曾致力於「推進人類學成為全方位研究人類的科學」,如今其誓言卻改為「推進公眾對人類的全方位理解」。

撰稿記者認為,這為此學門中真正的科學家和他們的對手,帶來了一個史詩級的爭議引爆點。有人引述馬洛(Frank Marlowe,進化人類學協會候任主席;此協會為美國人類學協會的分支機構,令人好奇地獨立於美國人類學協會長期設立的生物人類學組之外)的發言說:「我們進化人類學家數量上不如新文化或社會人類學家,這些人中很多(並非所有)信奉後現代主義,這似乎又是『反科學』的代名詞。」

新的長期計劃,也在布落格圈引起不滿的傳言,而且仍在蔓延之中,且協會的執行委員會在安撫大眾(以及它自己的成員)上動作有些遲緩,都造成了一些誤解。他們並沒有打算讓人懷疑該學門的科學性。而事實上,同一個委員會同時提出了一個題為「人類學是什麼?」的說帖,明確地將人類學描述為一門科學。

「真正令人震驚的是,人類學家無法對這門學科的內涵,取得一致見解。」

顯然,這個委員會在掙扎著試圖提出一個對人類學包羅萬象的規畫,足以廣納其多元的研究項目。這是新聞嗎?確實如此,但布落客和《紐約時報》並不以為然,因為他們的看法是,反科學的陰謀已劫持了美國人類學界。真正令人震驚的是,人類學家無法對這門學科的內涵,取得一致見解。許多(可能是大多數)的人類學家已經遠離了自己的傳統使命(建立研究人類變化真正的比較性科學)。我們需要制定出我們現在的方向。

根柢與分支

美國人類學協會陷入這樣的困境的原因是:就像地理,甚至可能像生物學,人類學是一門十九世紀的學科,分支繁衍出各種專業次領域。在許多大學院系和專業協會(如美國人類學協會及英國的皇家人類學研究所)中,生物人類學、考古學和各種傳統的人種學捆綁在一起;然而,這些次領域的關係往往很疏遠。生物學家研究遺傳學、神經科學、靈長類動物學,或追逐演化理論的新發展。除了上古人類的考古學,以及有關性與暴力的片段資訊,他們對考古學或人種學可能不會表現出什麼興趣。有些人似乎覺得,只要他們能抽出時間,他們也能夠把一些演化論的觀念帶進文化人類學。但他們太忙了。

同時,人類學家都認為他們的首要任務是記錄人類極富多樣性的生活方式。對人性的普遍化論述,不應該基於單一篇亞馬遜人的暴力研究、藏族一妻多夫制,或南非勒夫杜(Lovedu)族的女女婚姻的報告。但是對「如何有效理解偏遠人民的習俗」,他們無法取得共識。社會人類學家與當前社會科學界流行的模式和理論爭鬥(理想情況下如此,雖然他們很少能抓好該跟上的潮流)。一些文化人類學家寧可將目標定在理解和翻譯,且他們從文學理論家和哲學家尋找靈感(最好是法國人,即使如此他們必須閱讀經常是難以理解的翻譯)。

在很長一段時間裡,人類學的主要分支大體上漠視彼此,但在一九八○年代,兩個激進運動挑起了對抗。社會生物學者聲稱,遺傳學即將徹底改變人類科學;它最後將成為生物學的一門分支。雖然偉大的生物學家邁爾(Ernst Mayr)曾警告說,「有密切關係人類群體之間,有深刻的社會行為差異;這顯示這些行為中,有多少是文化而非遺傳」。社會生物學者還取材於動物行為學,這是個較舊的運動,從人類和靈長類動物(甚至昆蟲)行為中發現了很大的相似之處。這激怒了頂尖的生物人類學家瓦許本(Sherwood Washburn);他評論,人類行為學「可能被定義為科學,但假定人類是無法說話的。」

靈感來自於格爾茲(Clifford Geertz)優雅的散文,另一個新的運動在一九八○年代蔚為風潮(其實是另一個非常古老的運動的新瓶舊酒)。文化理論家,自認為是人文學家,堅持異文化的想法難以被翻譯,即使是最孤立的群體,都有變異和變化的特點,因此,要描述南非布須曼(Bushmen)人、或者特洛布蘭德人(Trobrianders),或同樣英國人做什麼(所有的人?總是?)是不容易的,所以這樣的比較是有問題。一些格爾茲的信徒遵循此道,直至走進相對主義的死胡同:所有關於人類的普遍性論述都是可疑的,除了「文化凌駕生物學」的鐵律以外。

一九八○年代的爭論(並持續到一九九○年代)往往與有關種族、性別和暴力的論點密不可分,所以它們得到廣大公眾的注目。在一九二八年出版的暢銷書中,米德(Margaret Mead)曾報導,薩摩亞女孩享有性自由,所以能無憂無慮地度過青春期。超過半個世紀之後(米德去世後),弗里曼(Derek Freeman)痛批她的論述,堅持這些女孩非常純潔。神秘的是,薩摩亞少女的性生活成為先天論與後天論一個常見的測試例子。(最近的評論對米德比對弗里曼仁慈,雖然無論是弗里曼或米德對薩摩亞青少女的描述,都很明顯的不能不加批判地採用,更遑論他們的解釋。)

年輕女性也許會從解放的性生活中找到快樂,但是否年輕男子會走向暴力?查格儂(Napoleon Chagnon)聲稱,在亞馬遜叢林的雅諾馬米族中,最暴力的男子獲得女伴。(他還暗示,在類似天性的狀態下,所有的人都潛藏著雅諾馬米族的性格。)他對這些人的論述,受到其他人種學家質疑;質疑者提出報告,認為即使在不過兩萬兩千五百餘人的雅諾馬米族中,地域性變異都太大,尤其殺人和拐誘婦女比率更是如此。無論怎麼說,雅諾馬米族甚至不能算是最偏遠、規模小、技術有限的社會典型。許多民族志記載了狩獵採集族群中隨遇而合的兩性關係,從阿拉斯加到卡拉哈里(Kalahari)沙漠,或者提供了一些愛好和平、多妻、領導僧兵的印度首領的歷史記錄。

種族整體而言是更嚴重的問題,但人類學家在這個問題上並沒有根本的分歧。一九九四年由心理學家賀恩斯坦(Richard J. Herrnstein)和政治科學家莫瑞(Charles Murray)發表的書籍《鐘形曲線》(The Bell Curve),在美國引起有關種族和不平等的全國論戰。美國人類學協會和美國體質人類學家協會併同的發表了論述,總結科學上對種族的理解。簡而言之,他們認為人類變化的結構是生物文化的、臨床的和地域性的。於當今的智人(Homo sapiens)中,沒有等同於動物學上「亞種」的層級存在。個人和族群的確有生物省性的差異。然而,絕大部份的社會不平等肇因於政治和經濟史,而不是微演化的產物。

在充滿爭鬥的一九八○年代中,美國幾個代表性的人類學系宣告分裂。生物學家加入理學院或醫學院,文化人類學家與人文院系聯盟。考古學家走向可以尋求庇護之處。在歐洲,人類學的主要分支在第二次世界大戰後就分道揚鑣。現在看來,美國人也步上了後塵。然而,在新的千年,精簡化和在地化趨勢本身受到逆轉。這是因為有學生對整套學問的學習需求,其中包括研究人類的起源、歷史和多樣性。

今天,人類學家可以愉快地或多或少參與跨學科教學,但是他們很少參與突破本身專長的研究計畫。在過去幾年,他們已漂流到一個更悲哀但更聰明的定位;有些記載人類生物學範圍的差異,有些研究社會制度和信仰體系。只有少數仍然試圖了解生物、社會和文化形式之間的起源和可能的連結,或以紀錄詳實的特定例子,來進行歷史和微觀演化相對重要性的辯論。

這非常可惜,且不僅是因為沉默的人類學家將此學門留給了由長於臆測,但可靠資訊不足的業餘人士寫的暢銷書。即使是對人性最古怪的概括,人類學家幾乎也懶得再挺身辯駁。不干他們的事。

合作力量大

「對研究古往今來,以及世界各地的人類,需要有純正的比較性科學。」

可以確定的是,對人類天性作出普遍性論述,或光是加以界定都不是容易的。眾所周知(也許必然)在「天性」和「文化」不穩定的概念之間,往往理所當然的被視為對立,這正是其中的一個障礙。人類這個物種已經與其技術一起發展了數百萬年。避孕技術的進展,已經改變了我們的性行為。行走和說話這兩樣最根本、與生俱來的人類適應行為,是每一代的每一個人都會主動學習的。所以,無論人性如何,都顯然涵括了各種在地的形式,並且不斷流變。

顯而易見的結論是,跨學科研究是必要的。鮮有生物人類學家會注意社會或文化或歷史的因素。少數的文化人類學家和考古學家確實會用進化論或認知科學、採取生態的角度來思考文化變異,或者玩一下賽局理論,但他們覺得自己很孤立,甚至被邊緣化。當前有關認知、利他主義,或與此有關的經濟行為或環境惡化的爭論中,他們並不被視為是站在第一線,即使這些辯論通常是在非常有限的可靠人類變化資訊之上。一個罕見的例外是醫學人類學這個領域;文化人類學家與生物學家經常性地合作研究愛滋病毒和愛滋病、創傷後壓力障礙,或調查民間醫療信仰和習俗。

然而,即使允許目前他們的各自埋頭苦幹,人類學家們仍共享著偉大的共同理念。他們都同意,任何對人性的論述者,都必須學習很多的民族志學。這並不意味著空投進入叢林某處,靠著困惑的當地口譯員的幫助,作一些心理實驗,或用幾個破舊而有爭議的異國習俗和作法片斷,提出概括性的論述。不幸的是,幾乎所有人科學的研究經費,都是針對北美和歐盟的居民的研究。一流的美國心理學期刊中報導的受試者,有百分之九十六都來自西方的工業社會。這代表著一種微不足道、明顯非隨機抽樣的人性。

因此,對研究古往今來,以及世界各地的人類,需要一種真正的比較性科學。人類學就需要更多的跨領域團隊研究。若人類學家能閱讀彼此的論文、參加對方的會議,以辯論具體案例和特別的假設,將是一個好的開始。如果返回到一九八○年代,各方爭鬥的景況,則沒有前途可言。

(本文為倫敦經濟學院人類學系訪問教授庫帕(Adam Kuper)以及美國北卡羅萊納大學人類學系的馬可斯(Jonathan) Marks在二○一一年二月十日《自然》雜誌的專文)

前一篇文章

前一篇文章 下一篇文章

下一篇文章 白蟻透過腸道微生物高效率獲得能量

白蟻透過腸道微生物高效率獲得能量  化學傳記:法拉第不為人知的一面(五):兩個演講會

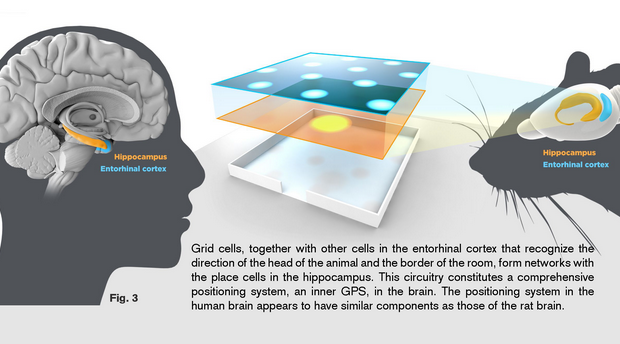

化學傳記:法拉第不為人知的一面(五):兩個演講會  【2014諾貝爾生醫獎】發現大腦裡空間記憶的構築細胞

【2014諾貝爾生醫獎】發現大腦裡空間記憶的構築細胞  利用奈米粒子高效率吸收太陽能

利用奈米粒子高效率吸收太陽能  【2017年諾貝爾化學獎特別報導】將生命捕捉在原子的細節中

【2017年諾貝爾化學獎特別報導】將生命捕捉在原子的細節中  大腦損傷後的復原

大腦損傷後的復原  【2015年諾貝爾物理獎】粒子世界中的「變態」現象

【2015年諾貝爾物理獎】粒子世界中的「變態」現象