值得珍視的盧德主義

值得珍視的盧德主義

知識通訊評論第102期

十九世紀為反抗紡織機器而來的盧德主義,事實上正是科學技術創新的原動力,二次大戰時一些盧德主義科學家,證明了拒斥過多無意義的形式創新浪費,才能去蕪存菁引導出真正有價值的思維精粹。

一八一一年三月,四處破壞機器的群眾衝入英格蘭中部,他們並非空前、亦非絕後,但掀起了後來所謂的「盧德份子之怒」,他們的目標是雇主及其機器,起初是製幭機與針織架,之後擴及其他織品製造商和機具;這些民眾是生計受到威脅的手工針氊工人,領袖借用盧德王之名,作為行動的代號。

自此之後,尤其是在二十世紀後期,「盧德份子」意指對進步的反對者,特別是反對科學與科技進步者,今日則泛指未經思索便反擊各種批評。

事實上,對於大多數新構想、新發明、新創舉的反對力量,正是進步的要素。多數獎助金申請案與科學論文都遭到拒斥,除非有足夠時間與經費進行所有的研發,那麼多數的發明也必然遭到否決的,科學家在這股反對力量中扮演重要角色,阻止二次世界大戰及其後對於新機器發明的狂熱。

「盧德主義」一如在一八一一的情況,指的是人們為特定理由反對特定新事物,也是普遍對新奇事物的反對,那麼盧德主義便有其存在的必要,科學家當擔起重責大任,作為其最嚴整的實行者。

外界常未意識到,無論是科學創新或任何的創新,其實是悲壯事業,多數時候連專家都冷漠以對,專利幾乎只是失敗者抑鬱斲志的檔案庫,大多數構想都遭人否定,假若世界上有個儲藏室,陳列遭遺棄的草圖、遭退件的手稿、未演出的劇本、未落實的療法,數量之多就會一清二楚。造成此現象的原因並非敵視新意,相反的,因為新構想與產品實在太多,多數難逃被否定的命運。在富國之中,某些機構與個人的發明產量極高,縱然是好發明,也未必會獲採用,要經過許多程序才能達成,例如合成氨、拍攝彩色照片等,但只有極少數獲得垂青,重點並非是否要否決,而是否決的方式與原因。

科學盧德主義甚至未認知到自己的存在,科學界既然是關於創意、創新、未來、構想、發明與衍生,怎麼會有盧德主義?攪局者向來不受歡迎。

向浪費宣戰

科學盧德主義的歷史悠久,十八世紀初,英國皇家學會的自然哲學家德札古利埃(Jean Desaguliers)便否決許多計畫,節省許多要投資在永恆運動機器上的經費。另外例如與科學相關的產業於十九世紀後半興起,化學企業聘雇科學家,不只是為了操控程序或創造,還要負責評估以及回絕發明構想;在兩次世界大戰期間,許多希望協助勝戰的愛國發明紛紛出籠,政府亦聘請科學家從數千件提案中篩選過濾。

二次大戰期間,英國科學家積極反對種種新武器構想,他們群起反對受古典及歷史教育出身的行政人員與政治人物,當時大眾普遍認為,政府與軍方內部已有夠多的盧德分子,不需要科學家協助,然而實情卻大不相同。英國政治與軍事菁英在另一批科學家支持下,熱衷於新機器以及能扭轉戰局的機器,希望以科學大國擊潰大批歐陸士兵,一九三七年至一九四○年擔任首相的張伯倫(Neville Chamberlain)即有科學背景,正是如此的一個新事物愛好者,不過仍比不上繼任者邱吉爾(Winston Churchill)。

邱吉爾向來以喜歡機器聞名,自己也從事發明,他個人的科學、科技與經濟顧問為牛津大學物理學家林德曼(Frederick Lindemann),自然也成為對政府最具影響力的學者。一九四○年挪威與法國淪陷,丹麥也宣告撤守,兩人面對危機的反應,便包括要求研發更強大武器,鼓勵各項新機器研發,包括空投地雷、噴射引擎、原子彈、防空火箭、反坦克裝置,他們熱情始終不減,也不斷追求進步。

當時的盧德份子包括生理學家希爾(Archibald V. Hill)、化學家提札(Henry Tizard)、物理學家布萊克特(Patrick Blackett),皆為資深科學顧問。劍橋大學校友便選舉由希爾擔任該校兩名國會議員之一(這項制度於一九四○年代後期廢除),也是史上唯一曾擔任下議院議員的諾貝爾獎得主。他是保守派,但強烈反對邱吉爾;布萊克特為社會主義者,在戰後獲得諾貝爾獎;提札是科學顧問團主席,也參與了一次世界大戰後英國政府空軍技術的快速成長。

這三人反對過去支持他們的發明家與首相,希爾於一九四二年二月在國會指出,「因為在高位者的影響,無視於最佳科學意見,讓世界出現太多考慮有欠周詳的發明、裝置與構想…導致國家耗費大筆經費與力量進行研發與生產,犧牲其他有利可圖的勞工及物料」。

從希爾發表的報告可見,他認為一九三○年代最浪費金錢的,是防空火箭計畫,估計成本相當於三至十六艘戰艦或相同數量的大型工廠,且相較於傳統的防空火炮,火藥用量也高出三至四倍,他指稱這是「時間、努力、人力與物資最可怕的浪費」。至一九四一年六月,政府要求火箭年產九百萬枚,但這武器卻幾乎毫無效用,如今沒有人再提起。事實上,產量從未超過二百五十萬枚,後來是意外讓這些火箭轉為反艦與反坦克使用,才省下許多錢。

布萊克特領導海軍運作研究,基本上持一批判追求新武器的態度,在一九四一年十二月訂定運作研究原則的報告中,他批評主張「用新武器取代舊武器」只是「逃避現實」,卻鮮少研究「如何妥善運用既有技術」,認為更換戰略比更換武器更有效。布萊克特與提札都希望科學家能從研發轉向至「改善現有裝備的運作效能以及方式」,兩人亦反對英國製造原子彈,指稱所需時間與成本可能都會超支。事後也證實無誤,除了直到一九四五年,美國才做出第一枚原子彈,是史上最昂貴的炸彈,相較於英國估計,美方至少多花兩年時間與五十倍經費。

要勝任科學盧德份子並不簡單,古德伊(Charles Goodeve)曾在二戰期間擔任英國海軍資深科學家,他回憶當時「理性之聲」以成本為由,反對興建巨型航空母艦,在內部研議時卻遭「痛批是國家阻礙」,古德伊估算(當然有些誇大),這艘航母是同盟國最嚴重誤判的戰時發明,包括社會主義的結晶學家班納(J. D. Bernal)在內,許多優秀科學家都支持興建航母,所幸這項構想只停留在實驗階段。

許多人認為,二次世界大戰是英國科學的勝利時刻,原因出於少數知名裝備如雷達、噴射引擎、盤尼西林、人工港、海底輸油管等,也有些人會提到巨型航母,在此之中,只有雷達對戰爭真正有所助益,其他多數抑或無關,或是並不重要。英國噴射引擎未造成影響,原子彈也是,都未幫助戰爭終結;兩座人工港運至諾曼地海灘,雖然齊聲讚揚,但實際上大抵只有宣傳效果;為美軍設立的人工港尚未完工,其實就遭暴風雨摧毀,不過美軍之後仍成功登陸;英吉利海峽底部所舖設的石油管線雖然昂貴,然而一如美國盧德份子所言,根本沒有必要,而且效用也很差。

實際上,假若這些計畫均未進行,將研發與生產成本挪往他處,英國的戰功應該更為彪炳,此事的教訓是,並非每項知名科技都很重要。

盧德份子的必要

二次大戰之後,英國本應出現更多科學盧德份子,在一九五○與六○年代成功反對英國核電廠之後,理應為國家省下無數經費,因為發電成本不減反增;外界若更強烈反對協和號客機(異議人士包括後來的諾貝爾獎得主莫特(Nevill Mott)),本應該剝奪一些富人在天空的飛行時數,英法兩國納稅人就能有更多預算發展其他運輸方式,也能加速火車發展。

今日受公眾經費支助的研究人員都面臨壓力,必須說明研究可能對社會帶來的影響,與其嘲笑科學家對他們研究經濟效益的輕視,就如拉塞福(Ernest Rutherford)嘲笑原子能是”月光”的有名事例,我們應更重視如何阻止多數構想或發展繼續發展下去。

另一個英國的偉大發明,乃是國家衛生暨臨床最佳化研究院要求療程與藥品必須提出證據,目前遭到極大壓力,許多藥廠及病患團體都希望該組織為療效仍有疑慮的產品背書。我們需要更多人反對將資源用於研發效果類似的藥物,我們也要拒絕常見的技術改良提案,因為問題有時並非技術不足,而是需要全新的答案,基因改造科技或許有助於減少饑民,但如果只有更多基改作物,並無法解決問題。

最重要的是,我們應該反對那些連最初盧德份子都要反對的進步或想法,面對當年有項政府法案,提議將破壞機器列為死刑,詩人拜倫(Lord Byron)向上議院解釋,盧德份子認為,「貿易過程改善應讓少數人變得富有,同時改善工業貧民的生活與福祉」,且「採用大型機具後…可能對雇主有利,也不會傷害雇員」,可是當時經濟狀態並非如此。今日許多人要做盧德份子,也並非全然反對進步或科技,而是拒絕特定背景下的特定表現,一如科學家所為。

科學家應接納並且修正自己盧德主義的一面,做為對知識及發明的公共服務,他們應運用權威,堅持科學整體與特定部分的差別,也堅持拒絕的必要性,才能提升菁英與大眾對於科學的討論層次。

(本文為英國倫敦帝國學院科學、技術和醫藥史中心艾格頓(David Edgerton)在二○一一年三月三日《自然》雜誌的專文,他的新書《英國的戰爭機器:武器、資源以及二戰中的專家》三月底在英國出版)

前一篇文章

前一篇文章 下一篇文章

下一篇文章 【2016年諾貝爾化學獎特別報導】如何將分子變成機器

【2016年諾貝爾化學獎特別報導】如何將分子變成機器 ![[新聞] 臺灣年輕團隊成功捕捉「克里奇中間體」與水分子的關鍵化學反應](https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/221.jpg) [新聞] 臺灣年輕團隊成功捕捉「克里奇中間體」與水分子的關鍵化學反應

[新聞] 臺灣年輕團隊成功捕捉「克里奇中間體」與水分子的關鍵化學反應 ![[新聞] 台灣光子源同步加速器試車成功 綻放出第一道光芒](https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/che1.png) [新聞] 台灣光子源同步加速器試車成功 綻放出第一道光芒

[新聞] 台灣光子源同步加速器試車成功 綻放出第一道光芒  如何防止自體免疫反應

如何防止自體免疫反應  【2013諾貝爾獎特別報導】物理獎:終於,來到了!

【2013諾貝爾獎特別報導】物理獎:終於,來到了! ![[影音] CASE【百秒說科學】《改變時空形狀的重力波》](https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Online-620x280.jpg) [影音] CASE【百秒說科學】《改變時空形狀的重力波》

[影音] CASE【百秒說科學】《改變時空形狀的重力波》 ![[影音] CASE【百秒說科學】 微中子系列](https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/pp1268545.png) [影音] CASE【百秒說科學】 微中子系列

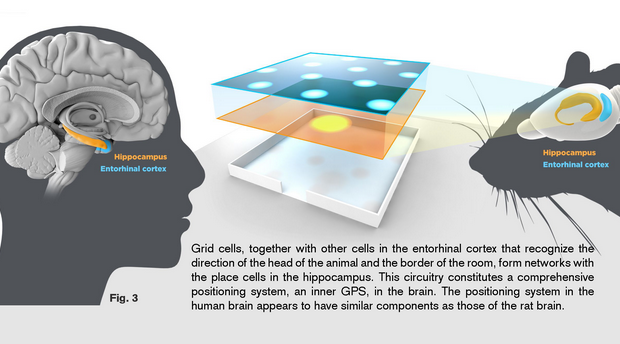

[影音] CASE【百秒說科學】 微中子系列  【2014諾貝爾生醫獎】發現大腦裡空間記憶的構築細胞

【2014諾貝爾生醫獎】發現大腦裡空間記憶的構築細胞