各取所需的達爾文主義

各取所需的達爾文主義

知識通訊評論第85期

一百五十年前問世的達爾文演化論,在不同文化中其實各有其不同詮釋也因而造就其舉世名聲。就是在歐洲,演化論的成功,也不是因於其堅持擺脫魔法、信仰或上帝,而是讓許多人重新對信仰傳統著迷。

十九世紀科學家裡,達爾文(Charles Darwin)是全球最知名的。一八五九年出版《物種源始》,十二年後再出版《人類的起源與性擇》,世界各國當時都在討論他的學說。達爾文在一八八七年出版的自傳中指出,最遠至日本都有人在論辯他的觀點,並意外發現在有關《物種源始》的希伯來文研究中,指稱「演化論早已存在於舊約聖經之中!」

他之所以聞名於世,一部分要歸功於科技,《物種源始》出版前後,人類正好在大西洋底舖設第一條海底電纜,此後二十年間,歐洲也陸續以同樣途徑串連印度、中國及澳洲,而造紙與印刷技術精進,也讓思想以前所未見的速度散播全球。

不過達爾文學說廣佈世界的主因,其實是思想易於融入地方傳統中,就像猶太人企圖尋找科學與聖經隱喻的關聯,雖然達爾文本身對此事感到驚訝,但這絕非只是特殊個案,包括印度、日本與中國學者都自行建立與天擇演化論的聯繫,追溯至古老且相似的思想流派,並宣稱那是演化論的前身。雖然特別是歐洲部分人士,將達爾文視為擊潰宗教信仰的武器,但舉世而言,宗教正反雙方都同樣重視達爾文,就連十九世紀伊斯蘭思想家也結合達爾文的觀點,搭配歷史宗教與哲學文本,對比今日穆斯林神造論者的態度著實諷刺。

宇宙秩序

以中國學者嚴復的作品為例,一八九○年代末,嚴復翻譯赫胥黎(Thomas Huxley)的《天演論》,以儒道思辯精神詮釋赫胥黎與達爾文的文本。

赫胥黎向來大力支持達爾文,認為人們若將他人利益置於自身之上,根本就違背自然秩序,但此種悲觀態度與嚴復看待達爾文及孔子的論點相反,嚴復覺得兩人都深信宇宙秩序,分析儒道論辯、達爾文及其他維多利亞自然主義者的看法,嚴復主張自私與無私皆存在於自然秩序中,也在邁向理想國途中皆各有其位,關鍵在於尋求兩者的平衡,達爾文也因此在嚴復及他的許多讀者心目中,為儒道思想背書。

十九世紀東印度班加利的知識份子亦運用達爾文的學說,支持印度教長久以來的宇宙觀,諸多思想家均提到,現代實證主義理論與演化論均呼應印度教創造論。

例如印度實證主義學會重要成員穆克西(Satish Mukherjee)認為,印度教哲學的數論派是現代演化論前身,數論派認為世界是創造與崩解循環的結果,意識、自我與精神在事物中實現,再與事物分離,此種循環創造物種,亦帶動宇宙演化各個階段。在穆克西及許多後輩印度思想家眼中,數論派是將演化論應用於全宇宙。

穆斯林亦在達爾文的理論中找到伊斯蘭精神,指稱伊斯蘭哲學家早就提到物種會隨時間改變,故每當阿拉伯文、波斯文或烏都文世界討論達爾文時,總會引述伊斯蘭早期哲學與宇宙論,西元十世紀及十一世紀的伊斯蘭文本認為世事具有階層,包括礦物、植物、動物等,甚至主張猿猴為低等人類,十九世紀穆斯林均據此認為達爾文的理論「並無新意」。

帝國與演化

這許多學者之所以力持演化論,其中一項主因在於抗拒西方帝國主義,在歐洲帝國主義最高峰時,白人優越論相當普遍,非西方宗教人士則強調,其教義中更具理性,並非西方世界所言只有落後而迷信。許多人亟欲強調這些傳統與西歐世界不同,很願意接納、強化甚至期待現代科學研究結果,他們藉著擁抱達爾文思想,來強調只有基督徒與科學產生衝突。

埃及伊斯蘭領袖阿布杜(Muhammad Abduh)便擔心,基督教傳教士可能登堂入室,入侵鄂圖曼伊斯蘭帝國的教育體系。他也厭倦外界批評伊斯蘭教無力因應現代科學與教學法,在一九○二年出版的《基督教與伊斯蘭教的科學與文明》中,阿布杜指出,歐洲基督教文明與科學暴力衝突不斷,反觀伊斯蘭教從來都無此困擾,為強調此項差異,他屢屢在講解《可蘭經》意涵的演說中,提及達爾文及演化論。

雖然有許多人除藉達爾文彰顯其文明的榮耀,也有人用來解釋為何他們文明在現代落後於西方世界,人們運用達爾文理論說明西方目前科技及帝國優越現況,以及世界其他地區在未來的成功機會。

例如在西方前進非洲的高峰期,埃及知識份子兼女權鬥士阿敏(Qasim Amin)便曾於一八九九年警告,「西方文明因蒸汽及電力加速進展,從原住地擴展至世界各個角度」,他也警告意志不堅者將無法捱過這場風暴。阿敏身為公務員,認為有必要進行社會變革。韓國與印度民族主義者在二十世紀初主張自強,也與伊斯蘭世界有同感,尋求演化論支持者協助,並推動重要政府革新,不過知識份子的主張亦非總是獲得重視。

推廣政治「演化」時,歐洲以外的達爾文支持者並不主張革命,而強調漸進式的變化,模仿一步步逐漸改變的天擇過程。

加藤弘之為東京帝國大學法學講師,在二十世紀初運用達爾文理論,捍衛日本皇室制度。當時民主運動風潮正在挑戰明治天皇權威,加藤每星期為天皇講解憲法與國際法,他支持中央集權的皇室統治體制,並以達爾文主義的語言做為佐證,用科學證明激進變革無法解決日本問題。

加藤認為達爾文的「生存鬥爭」意即緩而漸的「道德鬥爭」,包括在自我犧牲的武士精神中,以絕對效忠天皇超越一切原則,日本社會認為武士因死亡而獲得完全勝利,故道德鬥爭的最終勝利者,即為更大目標而如烈士般死去。

這反映出非歐洲地區回應達爾文主義的另一項共通特性:在演化論背後,人們是否能從自然找到道德準則,對加藤和許多人而言,光是生存不足以體現真正道德,必須存在某種超越生命的價值,才能讓生命具有目的,伊斯蘭改革者伊克巴爾(Muhammad Iqbal)指出,達爾文的演化論觀點問題在於死亡「缺乏建設性意義」,或許因此讓許多人加油添醋,將自身長久道德體系與達爾文串連起來。

懷疑論的典範?

若人們今日沒注意到,達爾文學說能輕易融入地方傳統,是因為西方世界討論達爾文時,主要鎖定於演化論與基督教的衝突。自一八五九年以來,科學支持者便常用達爾文來對抗宗教,達爾文也成為質疑宗教的典範,以及現代科學的長期象徵。

達爾文理論確實加深科學價值與宗教信仰的界線,對赫胥黎等達爾文的信徒而言,達爾文的實證角度可用來劃分知識與信仰、事實與虛構,英國國教等宗教機構也開始反擊,主教聲稱相信達爾文即讓靈魂涉險。

但實際情況永遠沒那麼單純,達爾文自己的著作中,對於宗教問題顯得不夠斬釘截鐵,有時言辭也不一致,在《物種源始》一書結尾時,對於物種最終源起亦含糊不清,他使用基督教創造論的重要隱喻,認為生命的力量「從原初吹進」不同形式,在書信中也常自述為不可知論者。也並非所有基督徒都對達爾文避之唯恐不及,有些新教徒與天主教徒認為,可結合教義與演化論,並因此重新反思自己對聖經的詮釋。

不論今昔,達爾文對人們的意義各異,他在全球的革命份子或反宗教形象並不鮮明,反倒重振了諸多傳統,他觀望現代與古代兩個世界,也為古代哲學家、道德論辯與王室支持者注入新生命。

今日許多支持智慧創生的知識份子仍在爭辯,是否該將演化論逐出校園教學之外,我們或許可藉此機會,回想達爾文當初如何吸引舉世目光,不是因為堅持讓世界擺脫魔法、信仰或上帝,而是讓許多人重新對信仰傳統著迷。

(本文為二○○九年十月二十九日《自然》雜誌專文,作者艾爾夏奎(Marwa Elshakry)是美國哥倫比亞大學歷史副教授,他即將出版《在中東閱讀達爾文》一書)

前一篇文章

前一篇文章 下一篇文章

下一篇文章 對付足球流氓的心理學

對付足球流氓的心理學  2015年觀星大事記

2015年觀星大事記  【特別報導】2013年諾貝爾獎預測(二)物理獎

【特別報導】2013年諾貝爾獎預測(二)物理獎  化學傳記:法拉第不為人知的一面(十一):凡人法拉第

化學傳記:法拉第不為人知的一面(十一):凡人法拉第 ![[影音] CASE【百秒說科學】為什麼深海生物是紅色的?](https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/DeepSea-620x280-online.png) [影音] CASE【百秒說科學】為什麼深海生物是紅色的?

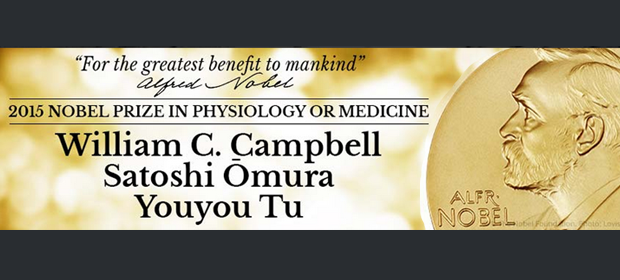

[影音] CASE【百秒說科學】為什麼深海生物是紅色的?  【2015諾貝爾生醫獎特別報導】阿弗麥克素及青蒿素-對抗寄生蟲疾病的革命性治療法(一)

【2015諾貝爾生醫獎特別報導】阿弗麥克素及青蒿素-對抗寄生蟲疾病的革命性治療法(一)  【2016年諾貝爾生理醫學獎特別報導】發現自噬作用機制

【2016年諾貝爾生理醫學獎特別報導】發現自噬作用機制